前回の記事では、帰宅のスタート地点となる教室からの脱出について考察した。この記事では教室からの脱出後、下駄箱までの校舎内の移動ルートと教室の座席位置に関する関係性についてみてみよう!

なお、この記事では読者の皆様が帰宅の最速タイムを狙うための考察を提供していますが、廊下は走らないように注意してください!

怪我や事故の基になるうえに、先生に見つかると指導が入るため、結果的に大幅な帰宅時間のロスにつながります。

この記事で想定する読者

- 効率的に帰宅したい学生の方

- 終礼後、いつも校舎内が混みあっていて困っている方

教室の前のドア、後ろのドアどちらから出るべきか?

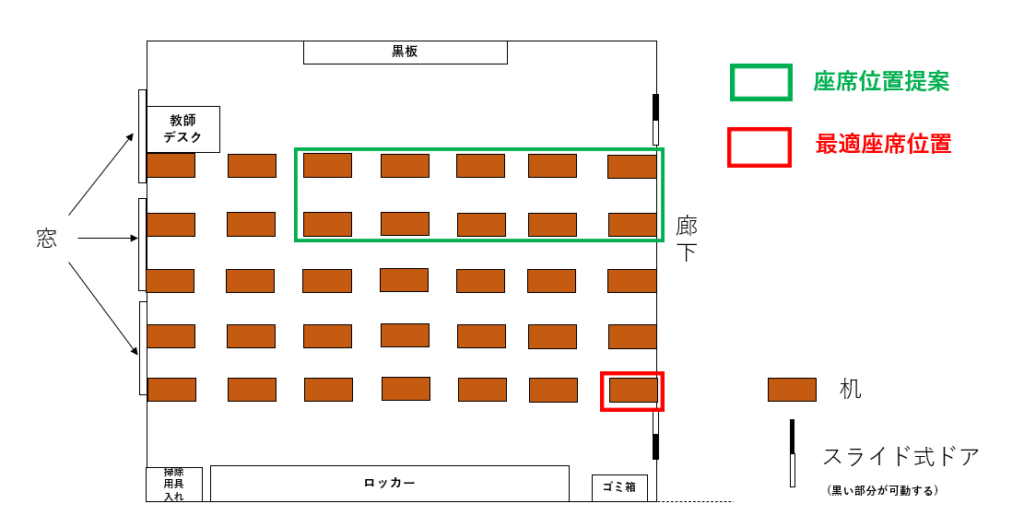

少し前回記事のおさらいをしよう。終礼後、座席を後方に移動させて掃除をするなら、下図の赤枠部分の席が最も短い移動距離で教室から出られることを考察した。

また、現実的な座席位置を狙うという観点で緑枠のエリアを有力な座席位置候補として提案した。

図2-1. 教室から出やすい座席位置提案

では、学校の校舎から脱出するという観点で考えた時も上図2-1の赤枠部分が最適な座席位置といえるのだろうか?

残念ながらそうとは限らない。なぜなら、図2-1の検討はあくまで、教室内から脱出するという観点でしか考察ができておらず、この教室が校舎内のどこに位置しているかで、前方ドアから出た方が良いのか、後方ドアから出た方が良いのかが変わってくるからである。

校舎内の移動距離と教室のドアの位置関係

ここでは、教室の前方ドア、後方ドアを利用した場合、下駄箱までの帰宅ルートを考察する。

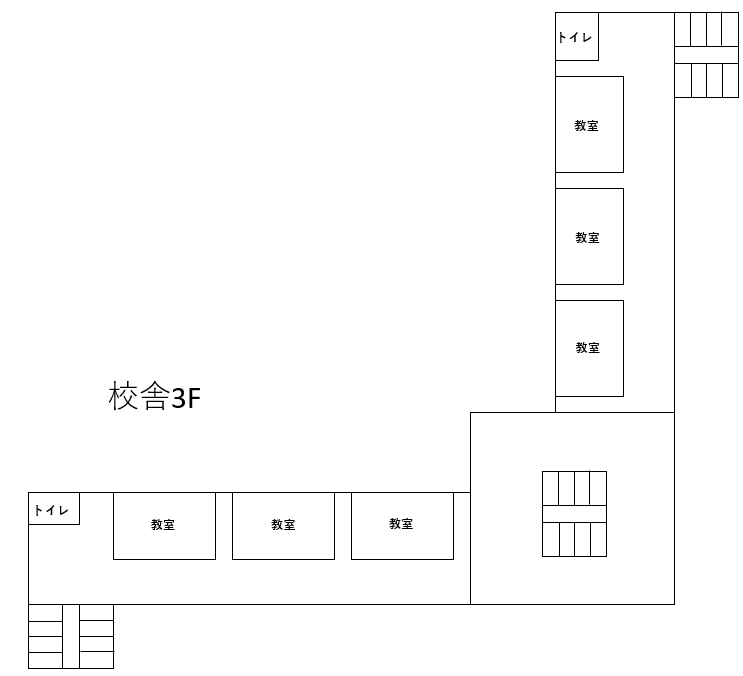

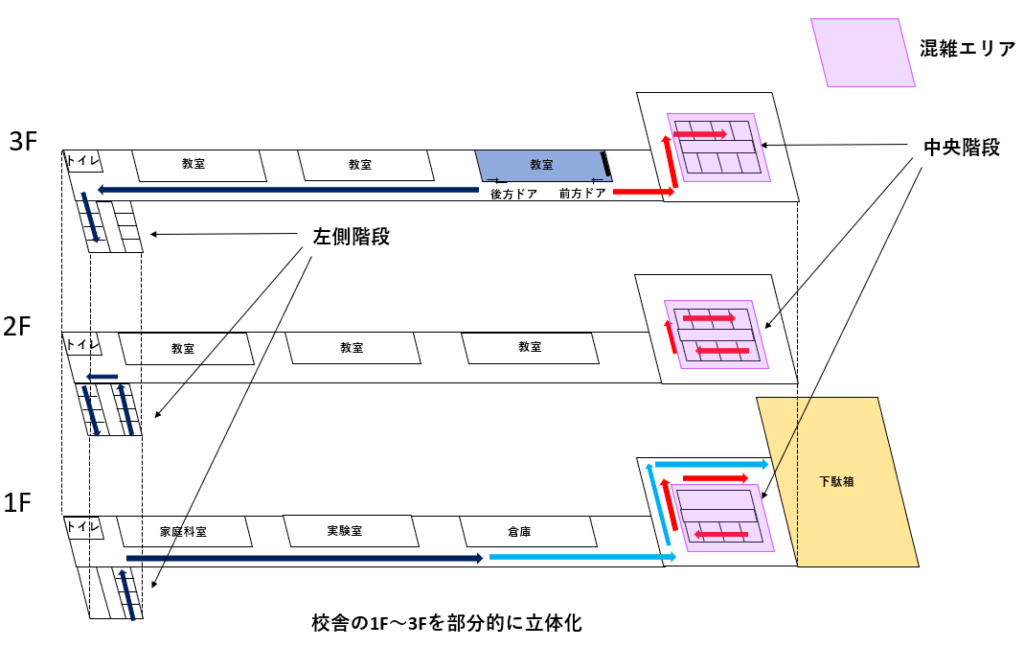

例を挙げて考えよう。私が中学生の頃に通っていた学校の校舎の構造を下図2-2に示す。(身バレ防止の観点から校舎の構造は少し修正している。)

なお、屋上については、帰宅ルートとは関係がないため省略した。

図2-2. 校舎の構造

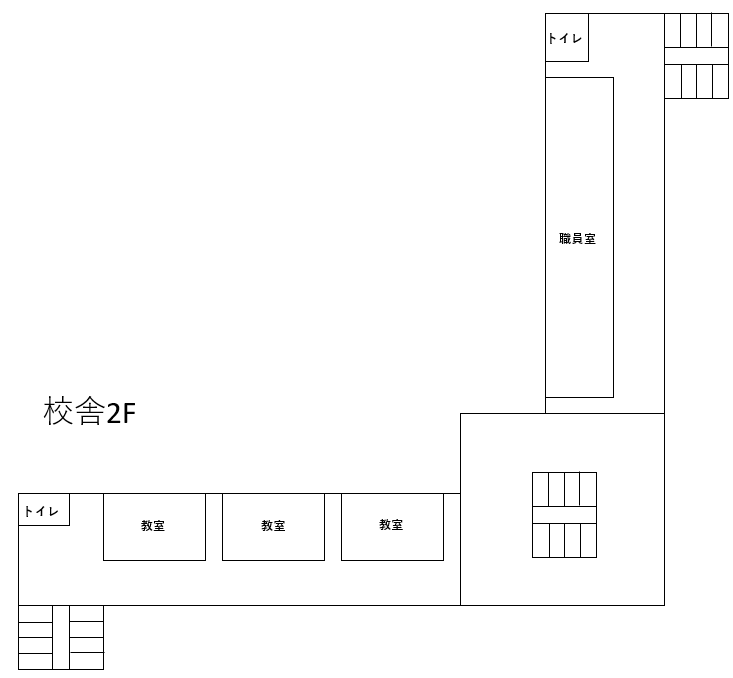

・ケース1:自身の所属するクラスが中央階段付近の教室だった場合

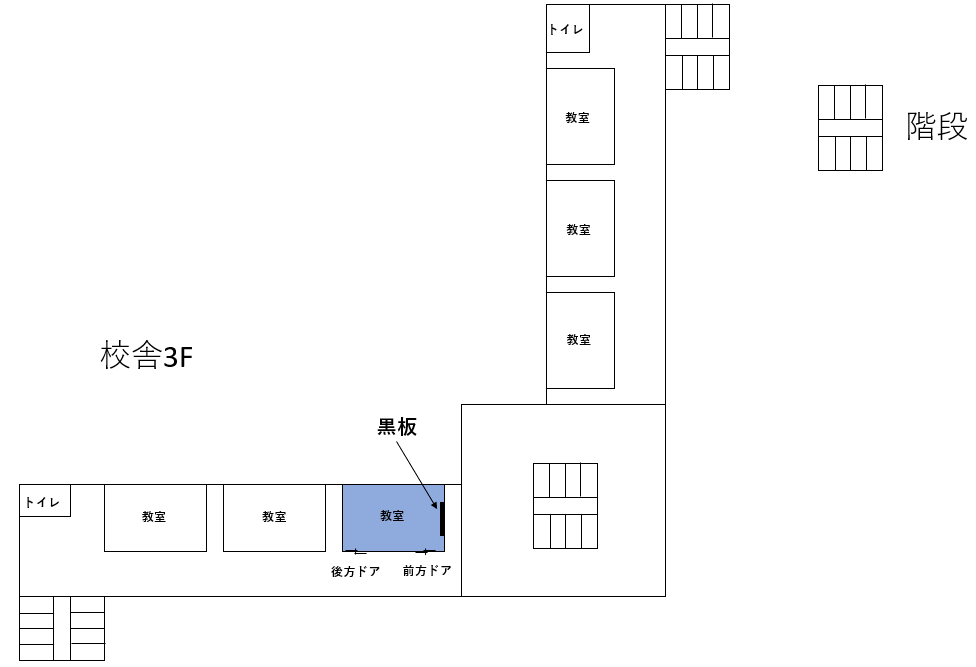

図2-1で示した教室のうち、自分のいる教室が下図2-3の位置(青色の教室)にあったとしよう。

図2-3. 3F 中央階段付近の教室

この教室位置から下駄箱に向かうには主に下記の帰宅ルート(青矢印と赤矢印)が存在する。

図2-4. 右側教室から下駄箱までの帰宅ルート

ここで注目すべきは下記の観点だ!

- 自分の教室と下駄箱との位置関係

- 下駄箱までどのルートでアクセスできるか?

- 混雑が予想されるエリアはどこか?

教室と下駄箱の位置関係を考慮するなら、中央階段を使う方が効率的だろう。

この教室の位置であれば、前方ドアからアクセスした方が早く階段にたどり着ける。後方ドアから出た場合は前方ドアまで余分に移動する必要があるため、若干の時間ロスが生じる。

さらに図2-4で示した青矢印のルートを使う場合は、濃い青で示したエリアが下駄箱へアクセスするなら完全に余分な移動距離になってしまう…。

また、終礼時間はどの教室も同じようなタイミングになるため、中央階段は非常に混雑することが予想される。図2-3で示した通り、3Fは中央階段に近い教室が2つもあり、その奥にも教室が控えている。明らかに左側の階段よりも利用者が多いとわかる。

以上のことを踏まえると、確かに中央階段は帰宅時の混雑エリアになりうるが、前方ドアから最速で出られるなら中央階段が混雑し始めるまでに突破できる可能性は高い。

よってこの場合は前方ドアから脱出し、中央階段を通る赤い矢印のルートで下駄箱へ向かうのが良いだろう。仮に後方ドアから出たとしても若干のタイムロスは生じるが青矢印のルートを通るよりは早く下駄箱に到達できると考えられる。

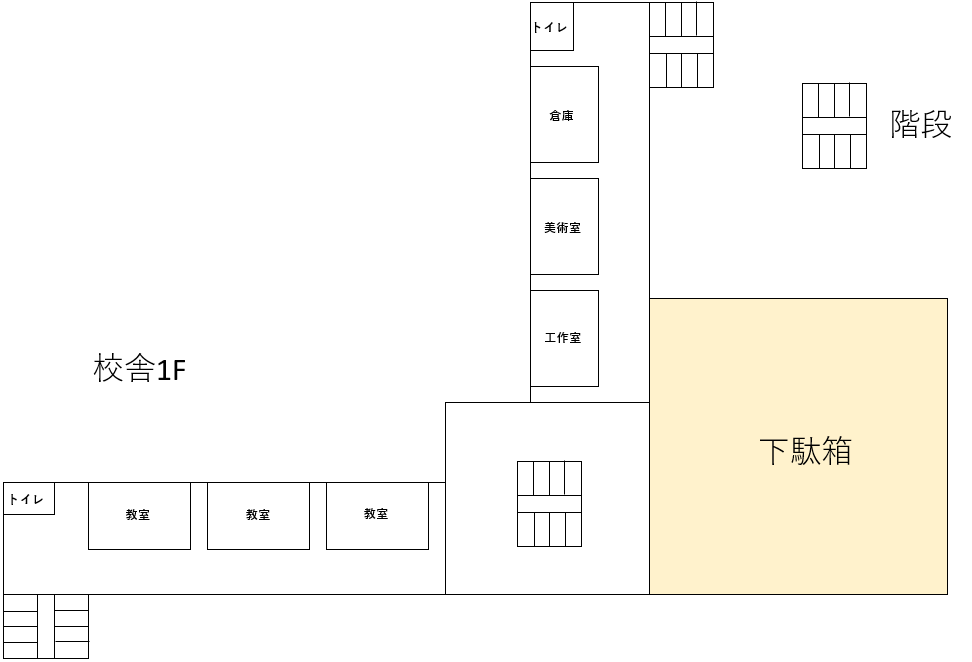

・ケース2:自身の所属するクラスが左側階段付近の教室だった場合

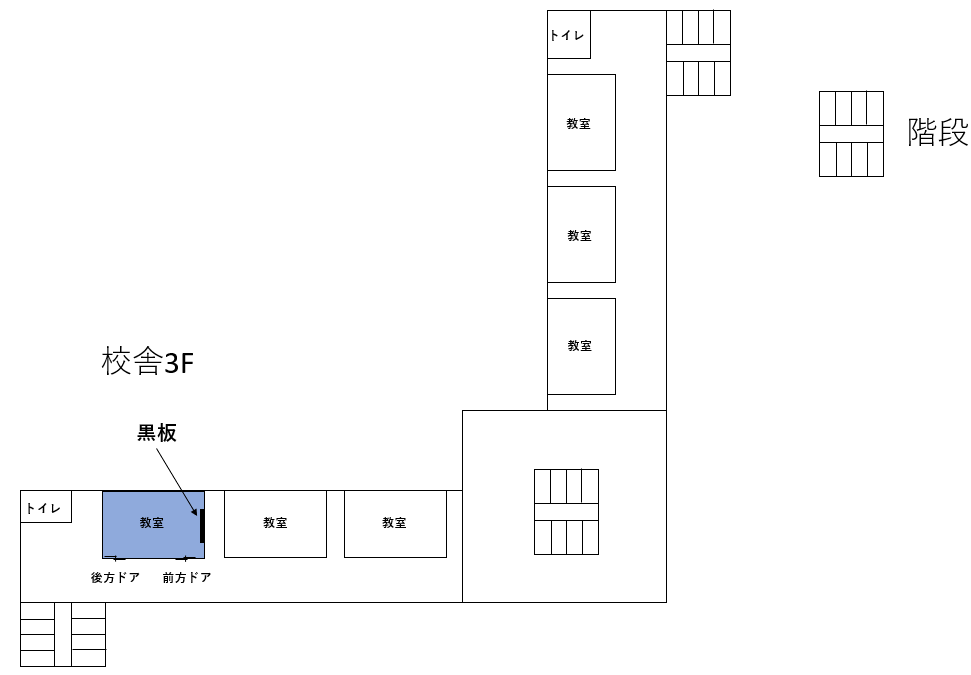

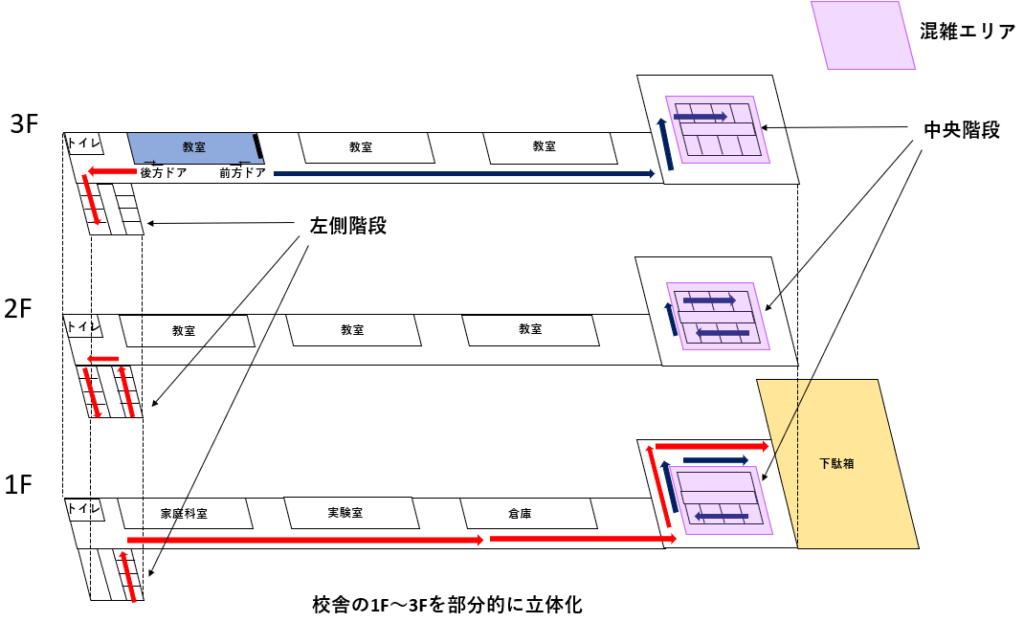

では、次に自分のいる教室が下図2-5のような位置(青色の教室)にあったとしよう。

図2-5. 3F 左側階段付近の教室

この場合は左の階段から降りて1Fの廊下を移動した方が圧倒的に有利だ!

図2-6. 左側教室から下駄箱までの帰宅ルート

確かに下駄箱に到達するために左側の階段を使うと、いったん下駄箱の方向から遠ざかる必要がある(赤色矢印)。

しかし、1Fの部屋を見てほしい。このフロアは家庭科室と実験室、倉庫となっており、終礼時に生徒は部屋から出てこない。そのため、左側階段から1Fに降りられれば速やかに下駄箱までアクセスできる。

一方、前方ドアから中央階段に行くルート(青矢印)を進むと、最短距離で移動できるが、前の2つの教室から生徒が出てきて混みあうことを考慮する必要がある。さらに、3F中央階段の上側エリアからも生徒は出てくるし、2Fの教室からも生徒は中央階段に合流してくる。

結果として中央階段とその付近が非常に混雑するため、下駄箱に到達するまでに時間がかかると予想される。

そのため、図2-5のような教室の位置関係であれば、(帰宅のベストタイムを狙うなら)後方ドアから出た方が断然お得である。前方ドアから出たとしても左階段を使う方がメリットは大きいだろう。

なお、補足事項ではあるものの、校舎内の職員室の位置も考慮しておいた方が良い。

教室脱出後、下駄箱を移動するまでの間に職員室の近くを通ると他のクラスの先生や担任を持っていない先生に見つかる可能性がある。

特に何事もなければ問題ないが、雑談で呼び止められたり、次の授業に向けた作業依頼をされる可能性がある。

効率的な帰宅を意識するなら、なるべく職員室の近くを通らないルートを選択するとよいだろう。

まとめ

今回の記事では終礼後、教室~下駄箱までの帰宅ルートに関する考察を行った。

また、校舎内の教室の位置によって前方ドア、後方ドアのどちらから出れば短い時間で下駄箱までたどり着けるかを考察した。

どちらのドアが有利かは校舎内における教室の位置にもよる。また、他の教室にいる同志(帰宅部)や学友と終礼の終わりのタイミングが被った場合、廊下や階段が人で溢れかえることになる。

一般的に終礼後、時間が経てば経つほど、廊下や階段は学生であふれかえるため、下記の要素をバランスよく考慮して下駄箱までの移動ルートを選択する必要があるだろう。

- 階段の位置

- 自身のいる教室の位置

- 混雑しやすいルート

- 下駄箱の位置

- 職員室の位置

最後に、学校の校舎は地域や公立、私立によっても大きく異なってきます。

図3-1. 北海道にある学校の校舎

図3-1は筆者が北海道の留寿都(ルスツ)リゾートへ行く途中に撮影した学校の校舎である。御覧の通り、この校舎は1F建てになっており、都内の学校とはまた違った構造になっていることがわかる。

今回の考察結果を参考に自身の校舎に当てはめて検討をしてみると帰宅タイム短縮の一助になると思います。